Publikationen

Das Buch "Einmal Marx und zurück - Die Lebensgeschichte eines Stasi-Agenten" als Spiegelbild zum Scheitern des Sozialismus nach sowjetischen Vorbild

Kurt Wolff geb.: 11.01.1931 gest.: 07.12.2022

Nach seiner Vertreibung aus Danzig schließt sich der erst Fünfzehnjährige der FDJ in Berlin an und sucht nach dem erlebten Schrecken des Zweiten Weltkrieges Orientierung. Mit dem propagierten Aufbau des Sozialismus nach sowjetischem Vorbild stellt er sich in dessen Dienst und gerät schnell in die Fronten des Kalten Krieges. Er wird in Nordrhein-Westfalen eingesetzt, um die verbotene FDJ auf die Illegalität vorzubereiten. In einem Bergwerk arbeitend, sieht er sich in der Pflicht alle Kräfte zu unterstützen, die sich gegen die Einbindung der BRD in die Nato aussprechen. Zurück in Berlin verpflichtet er sich als Mitarbeiter des MfS. Es folgen Einsätze in Westberlin und Westdeutschland. Unter der falschen Flagge eines französischen Geheimdienstes gelingt ihm die Anwerbung eines Mitarbeiters des Flüchtlingslager Marienfelde, der Informationen zur Anwerbung von Agenten durch westliche Geheimdienste liefert. Einige Zeit später lässt er sich nach Absprache vom Verfassungsschutz anwerben. Er sieht er jedoch die Entwicklung der DDR immer kritischer und stellt an das MfS ein Entpflichtungsgesuch. Grund sei, dass er den Anschluss an die aktuelle Politik verloren hätte und es einen ostdeutschen Weg zum Sozialismus geben müsste. 1965 dann die Verhaftung und Verurteilung zu 6 Jahren Haft. Danach ist Kurt Wolff beim VEB Fischhandel und später als Bewirtschafter eines Kulturhauses und verschiedener Gaststätten tätig. Er bleibt im Visier der Staatssicherheit und wird als westlicher Agent eingestuft. Mit seiner Frau gelang die Flucht in die BRD. Nach der Wende stellte er die Geheimdienste generell in Frage und betonte, dass die Kontrolle des BND durch das Parlament längst nicht ausreiche und empfahl den Sinn und Zweck von Geheimdiensten zu überdenken.

Hintergrund zum Buch - Hartmut Trier (Hrsg.)

Über unserem gemeinsamen Freund bekam ich Kontakt zu der Witwe von Kurt Wolff, die mir sein 2003 geschriebenes Manuskript zu seiner Lebensgeschichte als ehemaliger Agent des MfS für meine Dokumentation zur DDR-Geschichte im Gehlberger Postamt-Museum mit allen Rechten überlassen hat. In diesem Museum wird nicht nur die Geschichte der Deutschen Post von 1490 bis 1995 dargestellt, sondern auch eine Sonderausstellung zum Thema: "1945 der schwere Anfang mit der Hypothek Stalins bis zum 31. August 1961" gezeigt, die am 26.4.2025 im kleinen Kreis eröffnet wird. Als Jahrgang 1953 habe ich selber die Entwicklung in der DDR erlebt. In dem Manuskript wird deutlich, dass die DDR nicht am Sozialismus, sondern am fehlerhaften Fundament, bedingt durch den Stalinismus und der Planwirtschaft nach sowjetischem Vorbild gescheitert ist. Daher möchte ich dieses auch der Öffentlichkeit anbieten, nachdem ich das Manuskript überarbeitet habe, ohne den ursprünglichen Inhalt zu verändern. Jedoch habe ich dem Buch folgenden Text vorangestellt: Wenn das Fundament nicht sachgerecht ist, kann kein tragfähiges Ganzes entstehen. Der Bucheinband wurde von meinem Freund Wolfgang Möller aus Wahlwinkel gestaltet.

Prolog

Die folgende, im Reportagestil niedergeschriebene Geschichte, ist die Geschichte meines Lebens. Sie entspricht in allen geschilderten Begebenheiten der vollen Wahrheit. Ich schrieb sie nicht nur auf Grund des jahrelangen Drängens meines Freundes Wolfgang Friedemann Eckstein nieder, sondern auch aus der Überlegung heraus, dass über kurz oder lang die Zeitzeugen der Nachkriegsära Deutschlands und insbesondere Ostdeutschlands, aus biologischen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen.

In einigen Jahren, wenn alle ehemaligen Politbüro und Regierungsmitglieder, sowie die mittleren und oberen Chargen der Militärischen und Paramilitärischen Verbände der Ex-DDR ihre im eigenen Sinne geschönten und gewendeten Biografien veröffentlicht und vermarktet haben, es Leser geben kann, die, genau wie nach dem Zusammenbruch Nazideutschlands 1945, danach fragen, wie es denn möglich sein konnte, siebzehn Millionen Deutsche in das Korsett einer Ideologie zu zwängen, und es darin vierzig Jahre lang festzuhalten.

Möglicherweise ist die Schilderung der Ereignisse, die mein Leben entscheidend beeinflussten, hilfreich bei der Beantwortung derartiger Fragen.

Wer allerdings eine romantische Geschichte voller gefühlsbetonter Höhepunkte erwartet, sollte doch lieber zu einem Buch von Konsalik greifen, er wird dort sicherlich besser bedient werden.

Mein Leben hat mir keine Extras bereitgehalten, und der in lauterer Absicht erfolgte Versuch sich nach dem verlorenen Krieg neu zu orientieren, stellte sich Mitte der sechziger Jahre als Fiasko heraus.

Geblieben ist eine nicht mehr zu beseitigende Skepsis allen Weltanschauungen, Religionen, Ideologien, Parteiprogrammen und Systemen gegenüber, die es mir so gut wie unmöglich macht, den derzeitigen Marketendern von wirtschaftlichen, politischen oder gesellschaftlichen Heilslehren auch nur im Ansatz zu glauben.

Es wird sicher Leser geben, die glauben, in meiner Niederschrift ein Manko an Gefühl festzustellen. Denen möchte ich sagen, dass mein Leben nur in sehr seltenen Fällen vom Gefühl beeinflusst wurde.

Meiner Ansicht nach sind Gefühle tauglich, um in Wahlkämpfen, oder bei politischen Entscheidungen, Mehrheiten zu erringen und mit Hilfe von manipulierten Abbildungen und Verlautbarungen, zur Durchsetzung bestimmter Ziele, öffentlichen Druck zu erzeugen.

Im Metier der Nachrichtendienste werden Gefühle in aller Regel dazu verwand, sie auszunutzen und zu missbrauchen. Daran ändern auch die sich sporadisch wiederholenden, anders lautenden Appelle diverser "Gutmenschen" nichts.

Dieses Buch ist niemanden gewidmet, bestenfalls einer Zeit des totalen Umbruchs in Deutschland und der Generation, die unter großen Einsatz und persönlichen Entbehrungen die Voraussetzungen schuf, dass es in Deutschland wieder lebenswerte Verhältnisse geben konnte.

Auch auf den gern benutzten Hinweis auf meine bekannten und möglicherweise, unbekannten Enkel, für die viele Autoren ihre Biographien schreiben, möchte ich verzichten. Ich glaube, dass derzeit die schwachsinnigen Selbstdarstellungen zahlloser Talkshows, und diverser Popgruppen die allgemeine Aufmerksamkeit, besonders jüngerer Zeitgenossen stärker auf sich ziehen als die, noch immer nicht völlig aufgeklärte jüngere deutsche Geschichte.

Sollte ein Leser an einem Gedankenaustausch über, die von mir, im Einzelnen berührten Themen interessiert sein, bin ich gerne bereit, in ein diesbezügliches Gespräch, einzutreten.

Fischbach, Bodensee im Oktober 2002.

Zur Leseprobe bei buchshop.de

Zur Leseprobe bei buchshop.de

Erhältlich im Internetbuchhandel oder beim BoD Verlage.

OTB

Inhalt

Vorwort

Ein Mann, ein Wort

Wer war F. W. G. Bruhn?

Aller Anfang ist schwer

Berlin ist nicht Hamburg!

Bruhn's Taxameter erobert die Welt

Bruhn's Taxameter Ltd., London, W.C.

Taxameter, Geschwindigkeitsmesser und Registrierapparate

Bruhn geht in die «Luft»

Die Abteilung A: Heer und Marine

Jedes Ende birgt einen Anfang in sich

Das TX-Motorrad

‹Original Bruhn› - Alter Name, neue Ausrichtung?

Die Entwicklung der flugtechnischen Instrumente

‹Original Bruhn› zwischen 1919 und 1939

Die Hauptverwaltung war von Anfang an zu klein

Das Werk N° 2 in der Otto-Ludwig-Stadt Eisfeld /Th.

Der Neubau in Schalkau - Werk N° 3

Die Maschinenaufstellung im Werk N° 3

Der Siedlungsbau und seine Tücken

Das Werk N° 4 in Warschau

Die «Betreuung» der Société Anonyme R. Alkan & CIE

Der «Reichseinsatz ausländischer Arbeitskräfte» bei ‹Original Bruhn›

Der Aufbau von Original Bruhn von 1890 bis 1945

Der Kundenkreis und die Standorte der Bruhn-Werke GmbH

Die Fluginstrumente und Geräte

Fluggeräte in denen flugtechnische Instrumente

der Marke ‹Original Bruhn› eingebaut wurden 1906 bis 1945

Quellen-, Literatur- und Bildverzeichnis

‹Original Bruhn› hat in den fast sechs Jahrzehnten seiner Existenz wirtschaftliche Höhenflüge und Tiefen bis hin zum Niedergang durchlebt. Die wirtschaftlichen Tiefen und der Niedergang von ‹Original Bruhn› waren die direkte Folge der in der ersten Hälfte des 20sten Jahrhundert stattgefunden Weltkriege sowie des eigenen Anteils daran und auch darüber berichtet das Buch, welches mit seinem Inhalt einen Beitrag leisten will zum Bewahren und Vergessen. Dem Autor ist dabei bewusst, dass bei noch lebenden, beteiligten Zeitzeugen Erinnerungen geweckt werden, die längst vergessen schienen. Die Zitate als auch die Quellen wurden unverändert in der Sprache ihrer Entstehungszeit wiedergegeben.

Zur Leseprobe bei amazon.de

Erhältlich im Internetbuchhandel oder beim BoD Verlage.

Erst umstrukturieren,dann digitalisieren!

Zukunftsfähige Verwaltung erfordert zunächst eine Strukturreform

Digitalisierung ermöglicht grundsätzlich auch in Behörden schnellere und kostengünstigere Abläufe. Voraussetzung ist jedoch ein völlig neues Prozessdenken. Ohne eine Verwaltungs- und Strukturreform wird die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes in Deutschland nicht die gewünschten Effekte erzielen.

PDF-Datei öffnen

Staatsversagen mit System?

Digitalisierung erfordert Anpassung staatlicher Prozesse und Strukturen

"Die Pandemie hat vorhandene Defizite wie unter einem Brennglas aufgezeigt", sagte Ministerpräsident Armin Laschet im März 2021. Es sei die Umstellung eines Verwaltungsdenkens aus hundert Jahren erforderlich. Einige beschwören nun die dringende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Doch ist eine Reorganisation möglich?

PDF-Datei öffnen

Im Namen der Bürokratie

Warum die Pflegegesetze nicht bürgerorientiert sind

Seit 2015 ist das Pflegestärkungsgesetz in zwei Stufen in Kraft getreten. Die prinzipiellen organisatorischen Strukturen,

Gesetze und Verordnungen wurden jedoch nicht verändert. Die Situation der pflegebedürftigen älteren Menschen und

ihrer Angehörigen wird sogar noch prekärer. Doch anders als in der freien Wirtschaft haben die Pflegebedürftigen keine

Alternativen.

PDF-Datei öffnen

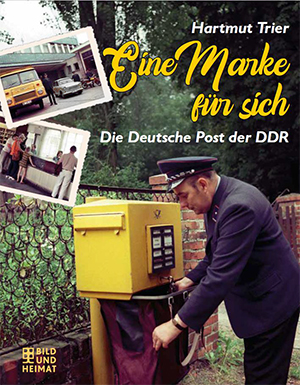

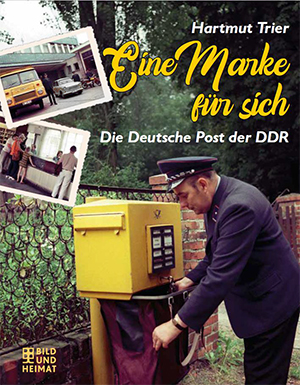

Eine Marke für sich

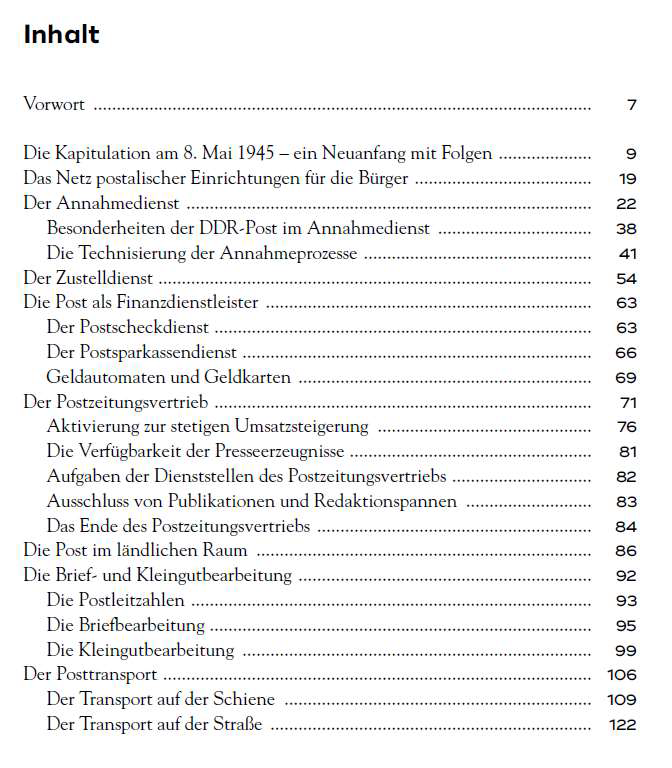

Inhaltsverzeichnis:

Mit der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der BRD und der DDR wurden die separaten Postverwaltungen der beiden deutschen Staaten 1990 vereint. Von den Strukturen und Traditionen, die die Deutsche Post in den vierzig Jahren ihrer Existenz aufgebaut hatte, handelt dieses Buch. Als langjähriger Postler, der vor der Wende unter anderem in der Bezirksdirektion der Deutschen Post in Erfurt und danach in der Generaldirektion in Bonn tätig war, konnte ich Erfahrungen in beiden deutschen Postverwaltungen sammeln. Diese finden nun auch in diesem Buch ihren Niederschlag, um die Geschichte der Deutschen Post der DDR bewahren zu helfen.

Verlag Bild und Heimat (

www.bild-und-heimat.de), 256 Seiten mit ca. 300 teilw. farbigen Abbildungen, ISBN 978-3-95958-332-0 für 24 Euro im Versandhandel bekannter Marken erhältlich.

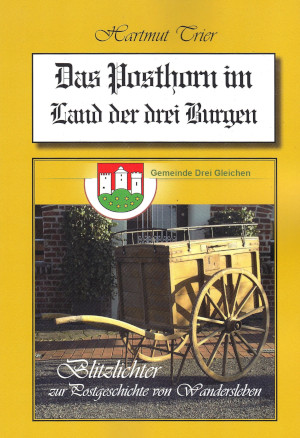

Das Posthorn im Lande der drei Burgen

Die Übermittlung von schriftlichen Nachrichten war für den Adel eine Möglichkeit der Kommunikation und zur Führung ihrer Amtsgeschäfte. Auch bei den Kaufleuten wuchs Bedarf zur Übermittlung von Nachrichten. 1490 hatte Thurn und Taxis im Auftrag des Kaisers Maximilian I. die erste Postreiterline in Deutschland eingerichtet. Dabei sich das Recht gesichert, auch Post von Privatleuten zu befördern. Der Bedarf bei den Bürgern wuchs mit der gesellschaftlichen Entwicklung stetig und erste Agenturen zum Einsammeln und Aushändigen von Briefen entstanden. Auch in Wandersleben wurde auf Veranlassung des Königlichen Postamtes in Erfurt zum 1. Januar 1848 beim Apotheker eine Briefsammlung eingerichtet. Heute ist noch eine Agentur im Tegut-Markt vorhanden. In der 88-seitigen, reich bebilderten Broschüre, wird die Entwicklung der Post anschaulich dargelegt. Sie ist ein Spiegelbild der Entwicklung, für beliebige Orte in Deutschland auf den "platten Lande" . Dabei wird deutlich, dass die behördlichen Strukturen nicht festgeschrieben, sondern sich der gesellschaftlichen Entwicklung anpassen müssen. Nur so kann Stagnation vermieden und die Zukunft aktiv gestaltet werden.

Auflage 100. ISBN 978-3-947492-22-0 , 12,50 Euro inklusive Versand, bestellbar über

h.trier@t-online.de

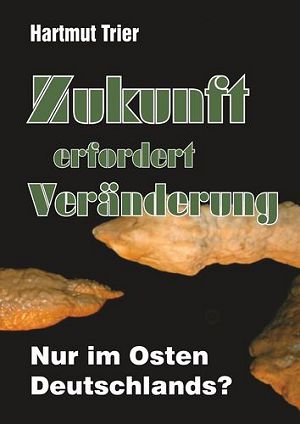

Zukunft erfordert Veränderung - Nur im Osten Deutschlands?

(BoD,

zur Leseprobe)

Die Gestaltung Europas wird immer wieder beschworen und gleichzeitig wird weiterhin die kostenaufwändige und innovationsfeindliche Kleinteiligkeit in Deutschland mit dem althergebrachten Berufsbeamtentum gepflegt. Dabei geht es nicht um die generelle Aufhebung des Föderalismus, sondern um Strukturanpassungen unter der Berücksichtigung der sich dynamisch verändernden Rahmenbedingungen durch den gesellschaftlichen Fortschritt und damit auch um die Anpassung des gelebten Föderalismus. Ein Unternehmen, das nicht stets seine Organisation hinterfragt und sich nicht entsprechend an den dynamischen Fortschritt anpasst, hätte ebenfalls ein Innovations- und Kostenproblem, wie unser Staat. Das Hinterfragen bestehender Strukturen und Traditionen war das Erfolgskonzept bei der Privatisierung der Bundespost. Im Vergleich mit den Ergebnissen der Deutschen Bahn wird jedoch deutlich, dass nicht die Privatisierung der Erfolgsfaktor war. Im Gegenteil. Die privatisierte Telekom und ihre Konkurrenten haben nur noch dort in das Mobilfunknetz investiert, wo es sich im Rahmen der Gewinnmaximierung lohnte. Der Erfolg der Post stellte sich alleinig mit der Abkehr von althergebrachten Behördenstrukturen, Denken und Traditionen ein. Ein großes Potenzial für einen reformierten Staat zur Stärkung der Daseinsvorsorge, anstelle deren stetigen Reduzierung in der Vergangenheit und bei der neuen Finanzlage nach Corona auch in der Zukunft. Im Gegensatz zur Post unterliegt der Staat nicht einer Gewinnmaximierung. Mit neuen Reformen könnte die Daseinsvorsorge des Staates nicht weiter abgebaut, sondern ausgebaut werden.

Das Buch "Zukunft erfordert Veränderung - Nur im Osten Deutschlands?" beschäftigt sich mit solchen Themen aus meiner ostdeutschen Sicht. Insbesondere mit den verkrusteten Behördenstrukturen, deren Ursprung in der Kaiserzeit liegen. Sie behindern die Innovation zur Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung. Sie sind teuer und verstärken den Fachkräftemangel für die wertschöpfenden Bereiche unserer Gesellschaft. Im Buch werden Episoden und Erfahrungen aus meinem Leben in der DDR beschrieben, die letztendlich nach dem Beitritt nicht fallengelassen, sondern mitgenommen wurden und meine Wahrnehmungen prägten. Die Wendezeit und der Umbau der Bundesbehörde Post, in Einbeziehung und Aktivierung der Beamtenorganisation ist ein weiterer Schwerpunkt. Zusätzlich werden Erlebnisse aus dem Alltag an meinen Erfahrungen beim Wandel der Post von einer Behörde zu einem Unternehmen gespiegelt. Es wird an vielfältigen Beispielen versucht zu begründen, dass mit der Messlatte einer konsequenten Bürgerorientierung eine Reform der öffentlichen Verwaltung mit dem althergebrachten Beamtenrecht eine bessere Balance zwischen Bürgerinteressen und dem Agieren der Unternehmen zur Erhaltung der Demokratie gewährleistet werden kann. Es werden Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit dargelegt. Zum Beispiel, dass nicht nur höhere Löhne die Pflegesituation verbessern, da der bestehende § 84 des XI. Sozialgesetzbuches erst mit zu dem Mangel an Pflegern in der stationären Altenpflege geführt hat und weiter die Kostenminimierung zu Lasten der Pfleger und Bewohner begünstigt. Oder, dass sich auch Vermögende freiwillig finanziell engagieren und daher keine Reichensteuer fürchten. Im Gegensatz zu denen, die in der rücksichtslosen Anhäufung von Reichtum ihre Befriedigung finden.

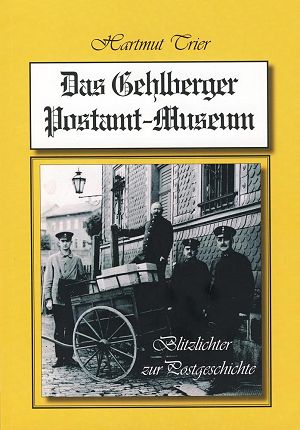

Das Gehlberger Postamt-Museum -

Blitzlichter zur Postgeschichte

https://dgpt.org/das-gehlberger-postamt-museum/

https://dgpt.org/das-gehlberger-postamt-museum/

In dem Buch wird die Ausstellung im Postamt-Museum von Gehlberg beschrieben. Der Leser wird durch die Ausstellung und durch die Räume des 1903 als Kaiserliches Postamt eröffneten Amtes, geführt. Dabei kann nachvollzogen werden, wie einst der Postbetrieb funktionierte. Dabei wird der Leser an Details selbst erlebter oder an mitgestalteten Entwicklungen im Postwesen erinnert.

Die Broschüre geht über das Anliegen eines Museumsführers hinaus. Sie ist vielmehr ein straffer, durch "Blitzlichter" markierter Abriss der Geschichte der Post in Deutschland. Von ihren Anfängen, der Thurn und Taxisschen Post am Ende des 15. Jahrhunderts, bis in die jüngere Zeit, da das Poststrukturgesetz am 1. Juli 1989 den Weg der Post zur Aktiengesellschafft ebnete. "Blitzlichter", das sind Schwerpunkte, die die Entwicklung der Post prägten, wie die mit der Erfindung der Briefmarke verbundene Philatelie, deren Präsentation im Postamt viele Besucher staunen lässt, die Postkutschenzeit oder die Post im Kaiser- und im Dritten Reich bis zur Kapitulation 1945.

Breiteren raum wird in der Broschüre der Post unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone und danach in der DDR eingeräumt. Dazu gehören zum Beispiel die "Stunde Null" bei der Reichspostdirektion Erfurt, die ersten Briefmarken in Thüringen, die Gründung der Deutschen Post der DDR und ihre Besonderheiten, der zentrale Kurierdienst der DDR, der Postzeitungsvertrieb, Luft- und Raumfahrtbelege der DDR, Selbstbedienung und Automation bei der Deutschen Post, Postkontrolle in Ost und West und das Ende der DDR und ihre Post. Natürlich werden auch die gravierenden Veränderungen seit den 1990er-Jahren bearbeitet. Erinnert wird an den Fall der Mauer, an das Ende der Staatspost in Deutschland, an die Entwicklung des Filialnetzes nach der deutschen Wiedervereinigung und dem Aufbau eines Qualitätsmanagements für den Filialbereich mit dem Ziel des Wandels von einer Behördenpost zu einem kostendeckenden Unternehmen in Abkehr von alten Behördenstrukturen und Behördendenkens bis hin zum Verzicht auf den Beamtenstatus. Aber auch auf Widersprüche bei der Entwicklung der Post im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung wird aufmerksam gemacht.

Die Broschüre hat einen Umfang von 144 Seiten und ist mit vielen farbigen Abbildungen von Exponaten aus der Museumsausstellung bestückt.

Die Broschüre zum Herstellungspreis inklusive Postversand von 12,50 €

können Sie bestellen bei:

Hartmut Trier

E-Mail:

h.trier@t-online.de